En una amplia sala del Ala Oeste de la Casa Blanca se ubica la influyente Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología (Office of Science and Technology Policy, OSTP). Con más de 140 doctores, expertos en inteligencia artificial, robótica, supercomputación o biotecnología, la OSTP dota a la política tecnológica norteamericana de una mirada estratégica, y la sitúa muy cerca del máximo poder ejecutivo: la presidencia. La Oficina está dirigida por la doctora Arati Prabhakar, ingeniera con extensa experiencia ejecutiva. Prabhakar fue directora de la agencia DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), considerada la “mente del Pentágono”. DARPA trabaja en audaces iniciativas “moonshot”, con equipos de élite sometidos a retos disruptivos. Así, la investigación básica se convierte en ingeniería y soluciones reales, muchas de ellas futurísticas. La importancia de DARPA en la configuración de la economía y la sociedad moderna está fuera de toda duda. Creada en 1958, como respuesta estratégica al lanzamiento del primer satélite (Sputnik) por parte de los soviéticos, DARPA recogió las mejores mentes científicas provenientes del proyecto Manhattan (hoy de moda con la película “Oppenheimer”). De DARPA surgen los primeros drones, los procesadores, el GPS, o la misma internet. Una competición organizada por DARPA en 2004 en el desierto de Mojave inició la carrera por el vehículo autoconducido. Con la inyección de 25 millones en 2013 en una joven startup llamada Moderna, DARPA fue fundamental en el desarrollo de tecnología de ARN mensajero (mRNA), que permitió fabricar la vacuna y superar en tiempo récord la pandemia de Covid. No existiría la industria tecnológica norteamericana sin la Oficina de Ciencia y Tecnología, o sin agencias como DARPA o NASA. Sin ellas, no habría Google, ni Tesla, ni Apple, ni Intel. La potencia tecnológica de EEUU no se debe solo a los Zuckerberg, Musk o Gates, jóvenes y brillantes emprendedores con espíritu hacker. Se debe a la consolidación previa de potentísimas plataformas de conocimiento aplicado, auspiciadas por el liderazgo estratégico del gobierno.

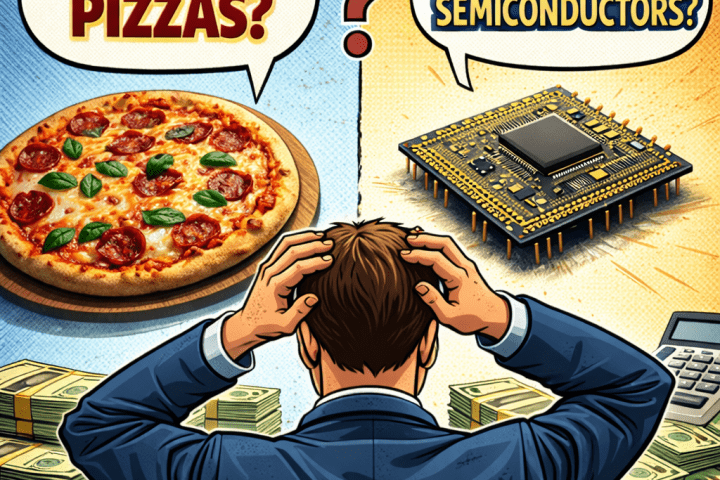

Hoy, el Ala Oeste vuelve a tener poder, tras años de un cierto abandono. La caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética hicieron pensar que el mundo entraba en una era de estabilidad permanente. EEUU no volvería a ser cogido en situación de sorpresa estratégica. No había rival a la vista. Las políticas de I+D se relajaron. En los centros de decisión críticos, los ingenieros fueron substituidos por economistas. El management de corte tecnológico dio paso al management financiero. En 1992, Michael Boskin, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, consultado sobre la importancia de mantener políticas específicas sobre semiconductores, bromeó “Potato chips or computer chips, ¿qué más da?”. Los nuevos mantras de gestión eran claros: subcontratar, externalizar y deslocalizar todo lo posible a los lugares más eficientes (baratos) del planeta. El mercado no entendía de retener tecnologías estratégicas.

Hoy nos damos cuenta del inmenso error cometido. Mientras EEUU bajaba la guardia y Europa adoptaba el dogma neoliberal (no tomar decisiones era la mejor decisión: el mercado decidiría), en Asia se levantaba un cinturón de silicio, a medida que los chips electrónicos se convertían en los bloques constituyentes de la economía digital. Los chips eran utilizados en todas partes: sistemas de comunicación, móviles, electrodomésticos, dispositivos médicos, coches, robots industriales o infraestructuras críticas. También en sistemas de defensa y seguridad: los aviones Eurofighter o los tanques Leopard que Europa envía a Ucrania serían cafeteras inútiles sin chips. Se fabrican miles de millones de chips cada año, pero Europa (y, hasta cierto punto, EEUU) han perdido el control de esta tecnología.

No es fácil competir en chips. Las cadenas de valor más críticas del planeta se guían por leyes tecnológicas, lo que tiene implicaciones en las decisiones de management. La industria del silicio se ve sometida a un vertiginoso cambio tecnológico, explicitado en la famosa ley de Moore: quien quiera jugar en el sector debe doblar la capacidad de integración de dispositivos cada dos años. Pero también actúa la ley de rendimientos decrecientes en I+D: a igualdad de esfuerzo, los resultados son progresivamente menores. Por ello, mantener la ley de Moore exige inversiones descomunales en I+D y maquinaria, al alcance de muy pocos. Finalmente, la densidad logística de los chips determina la localización de las instalaciones: su valor económico es tan elevado que llenar un avión con ellos no repercute en el precio. Se pueden fabricar en un único lugar centralizado, y exportarse a todo el mundo. Y como no dependen de recursos naturales (el silicio no es más que arena de playa), las fábricas se pueden ubicar en cualquier lugar del planeta, que ofrezca estabilidad y acceso a recursos fundamentales: capital y conocimiento de frontera. Cualquier lugar que apueste por los chips.

Por eso el Ala Oeste vuelve a dictar estrategia: EEUU recupera agresivamente su capacidad de producción de chips electrónicos y reactiva sus mecanismos de política industrial. Europa despierta, entre atemorizada y somnolienta. Alemania anuncia un nuevo esfuerzo de 20.000 millones en su ecosistema de semiconductores. ASML, campeón oculto holandés proveedor de la luz que permite grabar los chips a escala nanométrica, limita sus ventas a China por motivos de seguridad nacional. China reacciona estrangulando sus exportaciones de Germanio y Galio. La guerra por los chips se recrudece. ¿Cómo hacer que las mejores mentes y la mejor industria se queden en Europa?

Si en el siglo XIX, con el ferrocarril y la electricidad, se levantaron infraestructuras críticas que garantizaron el desarrollo económico de las décadas siguientes, hoy se levantan superclústeres de I+D y fabricación avanzada que marcarán la geografía de la prosperidad en los próximos años. ¿Y nosotros? La pregunta ya no es qué hemos hecho con los Next Generation. La pregunta es qué haremos cuando estos ya no estén

Artículo originalmente publicado en La Vanguardia. Foto: White House